以前機動戦士ガンダムバトルオペレーションというPS3用ゲームのβテストに参加、レビューをしました。今回はPC版のオンラインゲームです。よく似ています。前者は実戦(製品版)では結局腕を磨く機会がなく、殆ど参加しませんでした。私の知ってる方たちは夜中にやられていて完全に参加できません(私が朝早いので…)。知らない人とやるとよくキックされます(゚Д゚≡゚Д゚)。あとー・ザクの飛び方とかみてるとMS IGLOOっぽいですよね。あまり生々しいと引いてしまいます。

それはさておき。今回はちょっと期待しています。α版でアップされている映像によるとオペレータがノエル・アンダーソン、ユウキ・ナカサト。MSの効果音もかなり凝っていて、なんとあの警告音がちゃんと出る!(ジオン系はキオューンって音にしてほしいな…)歩行音も機体によって違うみたいです。オリジナルの声優も参加されています。

↓これは非公式なので削除されるかも

公式

機動戦士ガンダムオンライン クローズドβテストに当選したよ

VAIO Duo 11 SVD1121AJ

買いましたDUO11。このワクワク感は久々。Xperia X10を手にしたとき以来、VAIOでいえばTypeUあたりから味わっていなかったかもしれません…操作していてほんとに楽しい。

構成はこんなので

|

【DUO11と思われるレビュー記事】ソニーで遊ぼう。【Digital-BAKA】ソニーが基本的に好き。

とあるソニー好きなエンジニアの日記堕電子ブログZERO SPIRITSとくみつ禄中電気店the比較 (著者不明?)

珍しくパーティションは切らずに使ってます。

ガンダムオンライン、オープンβテストに参加しました。

期待以上です。

めっちゃ面白い。

正式版リリースが待ち遠しいです~

http://msgo.bandainamco-ol.jp/

まとめ・攻略wiki

機動戦士ガンダムオンラインWiki.

機動戦士ガンダムオンライン超攻略 Wiki

機動戦士ガンダムオンライン攻略wiki

キッチンに置くメディアの端末を悶々と考える

昨年主にキッチンで使うために購入したVAIOJ。後継を考えたとき、我が家ではそれに代わるものがないことに気づきました。

我が家で要求される機能やスペックは次です。

- キッチンスペースに置くことができるサイズでフルHD(20~24インチ程度)。

- BD/DVDのディスクが装填できること。

- 音楽の物理CDが装填できること。

- 宅内ネットワークで撮りためた思い出のビデオや写真が見られること。

- 録画された保存ビデオが観られること(nasneやBDレコ可)。

- YouTubeが観られること。

- ある程度音質がよいこと。

- 色がモノトーンでなくカラルフルなこと。

VAIOJは音質こそよくないですが、上記要求をほぼ満たしています。

YouTubeの端末としてだけガジェットを使い、その他をPS3が担う。配線が多い。

というように、どれも今ひとつです。これだけのためにPCを使うのはもったいなく、私は距離的にはテレビが近いという感じがします。来年の新製品に期待したいところです。

BeagleBoard-xM rev.C で遊んでみたよ

このボード遅いと言われる理由が分かりました。

SDカードが直にストレージになっているのですね。

ARM版SUSE入れました。めっちゃ遅いwww

Linux普段使わないから、ROM焼きのコマンド

xzcat [image].raw.xz | dd bs=4M of=/dev/sdX; sync

の意味が全然分からなくて、

なんかいろいろ調べてコマンドの意味は分かったんだけど、今度SDカードの位置が分からない。やっと

cat /proc/partitions

でSDカードの位置が分かった。

↑これに2日を要したw

ちなみにcygwinでもVirtual PC(VMWare)でもWinのツールでもROM焼きは不可能でした。素直に生のLinux PC(古いVAIO TZにLinux入れたの)であっさりROM焼き上手くいきました(;´Д`A ```

ddコマンドが使えれば、winでも解凍後ROM焼き出来るのでは?というアドバイスをある方から頂きました。これは確認してみます。

次は余裕があったらAndroid入れてみます。

参考にしたサイト

<基本>

本家

Beagleboard-xM で遊ぼうのこーなー(ハード編)

BeagleBoard-xM rev.C 付属SDカード複製手順

<SUSE>http://en.opensuse.org/openSUSE:Beagleboard_(xM)

http://en.opensuse.org/HCL:BeagleBoard-xM<Android>

beagleboard-xM ( Rev.C ) でAndroid 2.3.4 ( GingerBread ) を動かせた

Beagle Board xMでAndroidを動かす(ソースコードビルド編)

BeagleBoard-xM RevCにGingerbreadをのせる

NEX-5Rとガンホルダーその他いろいろ

あけましておめでとうございます。

いつもこの過疎blog、ご覧頂きましてありがとうございます。

本年もよろしくお願いします。

昨年末、生まれて初めて購入したデジタル一眼NEX-5R (NEX-5R ズームレンズキット )

一眼的なカメラは銀塩α7700i以来です、α7000中古→α7700i→イマココ

これ、かなり小型サイズなんだけれども。やっぱりレンズの"でっぱり"というものがあって手軽にポケットに…というふにはならなくてですね。コンパクトデジカメ並に手軽に持ち出したい!って思って探していたら、ありました。

ミラーレス一眼レフ専用ガンホルダー

ホルダーとベルトが一式、NEXがスッポリおさまります。

|

指ストラップ付き

|

でも思ったよりカサばるので、撮影エリアで装着するのがよいかも。

おっと、ベルト装着時はズボンのベルトと誤解されないように注意です^^;

これは販売サイトのプロモ画像

イケメン専用?^^;

ウエスト80何センチの私には最大穴位置でもちょっとキツいです(;´Д`)

(注意)モデルは筆者ではありません><

でもって、これを装着して撮った元旦の朝と夕

…撮影技術はまだまだかな( ´Д⊂

そーいえばPhotoshop Lightroom 4.2でNEX-6と5Rがテザー撮影対応になったとかで動作確認中。テザー撮影できたら過去記事ここに追記します。

あと調子に乗って写真専用blogも作ってしまった(;´Д`)続くかわからないデス…

その他趣味の世界… GitHub、LaunchPad、jsdo.itはじめました(いずれも個人のアカウントで)。G+「電子工作サークル」、「教えて!? プログラミングサークル」入部しました。

[メモ]Adobe Premiere Pro カラーパスエフェクト テスト

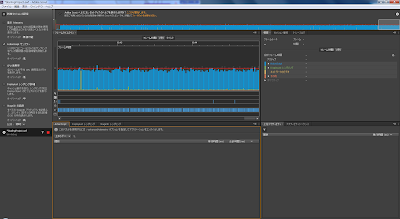

[メモ]Adobe Scout ファーストステップガイド

Adobe Developer Connection [ADC] / Social & Gaming デベロッパーセンター /Adobe Scout についてのまとめ

Adobe Scout ファーストステップガイド: Adobe Scoutを使ってデスクトップ環境 (Flash Player) やモバイルデバイス環境 (Adobe AIR)におけるFlashコンテンツを簡単にプロファイリングできます。この記事では、その動作について詳しく解説し、基本的な利用方法を紹介します。

http://mushikago.com/i/?p=1938

Adobe Scout (コード名 Monocle) の公開

http://cuaoar.jp/2012/12/adobe-scout-monocle.html

Adobe Scout

http://www.adobe.com/jp/joc/gaming/scout.html

Adobe Scout ファーストステップガイド

http://www.adobe.com/jp/devnet/socialgaming/articles/adobe-scout-getting-started.html

Adobe Scoutの応用的なテクニック

http://www.adobe.com/jp/devnet/socialgaming/articles/scout_tech.html

Adobe AfterEffectsをはじめてみたよ

|

チュートリアル

|

参考

水玉映像

http://www.mizutama.com/aetips.html

>>A.E. Tips Expression Basic

http://www.mizutama.com/aetips_ex_basic.html

>A.E. Tips Expression Library

http://www.mizutama.com/aetips_ex_library.html

>>A.E. Tips Expression Feature

http://www.mizutama.com/aetips_ex_feature.html

>>A.E. Tips Expression Reference

http://www.mizutama.com/aetips_ex_reference.html

>>A.E. Tips Expression Links

http://www.mizutama.com/aetips_ex_links.html

After Effects ヘルプ / ヘルプとチュートリアル

http://helpx.adobe.com/jp/after-effects/topics.html

After Effects / エクスプレッションの例

http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7a1ca.html#WS489e2befc48941467c9a043c126ba281906-8000

ADOBE TV Learn After Effects CS6

http://tv.adobe.com/jp/show/learn-after-effects-cs6-jp/

Z68マザーが…、H77へ

(この記事は各部門のネタがまとまった時点で随時更新します。)

P8Z68-V PRO/GEN3のSATA周り調子がある日突然わるくなったので、自作マザーをP8H77-Vに交換した。正確にはデータ抽出のためZ68はそのまま温存し新たにH77マザーで、(筐体等はありあわせのもので)くみ上げた。次のチップセット搭載新型マザーが出るまで持たせるつもりだったんだけど…

概要

今までの構成 |

新 |

メモ | |

| マザー | P8Z68-V PRO/GEN3 |

P8H77-V |

|

| CPU | Core i7 2700K BOX |

Core i7 3770S BOX |

|

| CPUクーラー | RTS2011LC |

純正付属品 (交換予定) |

|

| メモリ | CML8GX3M2A1866C9R x 2 (16GB) |

CFD製その辺に転がっていたもの x 2 (8GB) |

|

| 光学ドライブ | 構築後に移設→ |

その辺のもの | |

| ビデオカード | ZTGTX560Ti-1GD5SHRTWBF3 |

なし | |

| システムドライブ | SSDSC2MH120A2K5 x2 RAID0 | 330 Series SSDSC2CT120A3K5 |

|

| データドライブ | 0S03229 (3TB) |

WD30EFRX x 2 (3TB RAID1) | |

| 電源 | CMPSU-750AX |

その辺の余ったもの |

|

| ケース | Level10 GT VN10001W2N | その辺にあったもの | |

| 消費電力 | 100W(アイドル時)~200W(高負荷)前後 | 65W(アイドル時)~125W(高負荷)前後 | |

| Windowsエクペリエンスインデックス | プロセッサ:7.7 メモリ:7.8 グラフィックス:7.8 ゲーム用グラ:7.8 プライマリHDD:7.9 |

||

| CINEBENCH | CBCPU1=1.616318 CBCPUX=7.690977 CBOPENGL=58.787273 CBOPENGLQUALITY=99.463425 |

||

| ASUS SuiteⅡのAutoTuningによるOC | 14% | ||

| CrystalDiskMark (System Drive) | Item,Read,Write [MB/s] Seq:796.8,408.6 512k:433.4,398.5 4k18.67,39.25 4k(QD32)121.6,117.7 |

||

| 3DMARK | |||

| OCCT | (OCなし)純正ファンで70℃ |

netduino plus2 はじめました

netduino plus2 来ましたー

http://netduino.com/netduinoplus2/specs.htm

以前からはじめたいなーと思っていたnetduino 。 昨年末頃、netduino plus の後継netduino plus2 が発売されましたね。CPU、ROM、RAMがだんぜん2 のほうが強力なので、どうせ始めるならplusよりplus2がいっかなーって2 を買うことにしました。

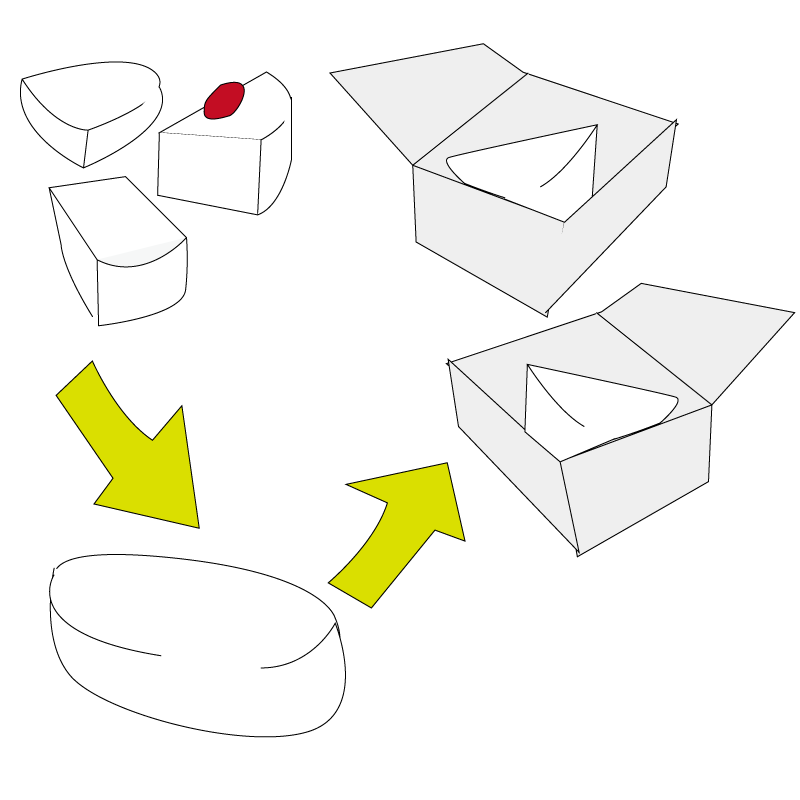

netduinoというのは、簡単にいうとMicrosoftがArduinoをパクったもの。でそのarduinoってなに?というと…マイコンと開発のための開発言語用独自のフレームワーク(簡単にいえばソフトを超簡単に書けるソフト)のこと。およびそれらをターゲットで販売している(アセンブリ)基板のことです。無理矢理ガーデニングに例えちゃったりすると^^……

庭はハードウエア、花壇がマイコン、種や苗木が自分が作るアプリケーションソフトだとすると・・・netduinoやArduinoはまさに植樹をするための木枠や型枠みたいなもの。しかも肥料入り。ユーザはハード(庭)の依存(住宅事情)にとらわれることなく自分の好きなプログラム(種)を放り込めるっていう優れものなのデス。多分^^;

発注先はadafruit

http://www.adafruit.com/

netduino plus 2 、国内では現在の所は販売していないようです。(有名なとこではスイッチサイセンスかな。ここはplusしか置いてなかったです。)荷物の追跡がNYの集荷場で止まってしまっていて焦りました。しかしこれはただ記録がなかっただけ。実際は輸送されていたようで、発注後10日で無事届きました。

追跡は正確ではないものの納期はよい方だと思います。NYの倉庫から10日ですからね。ぶっちゃけア○○ンとかに出ている国内の(まれにある怠慢な?)業者よりも早いかもしれない…(汗)。

adafruitは結構ワクワクする商品があるのでまた頼んじゃうかもw

決済はリアルクレジットカードかPayPal。JNBの捨てカードは使えませんでした。Googleウォレットロゴがトップページ下段あたりに確認出来るのですが。私が買ったときはGウォレット決済は出来ませんでしたね。

ただUSBを繋いだのみ(;´Д`)

まだまだNET Micro Framework もC#もぜんぜんなので、いつになったら動くことやら…^^;

adafruit公式(netduinoとは関係ありません。)

(参考)

Netduinoの開発環境を整える

http://nagakenjs.hatenablog.com/entry/2012/12/09/234149

Netduinoを使ってみよう

http://www.eleki-jack.com/arm/2010/10/netduino.html

Netduino(Arduinoピンコンパチ.NETマイコンボード)を購入してみた

http://airvariable.asablo.jp/blog/2010/09/02/5321865

Modbus libraries version 2 beta are out!

http://highfieldtales.wordpress.com/tag/netduino/

.NET Micro FrameworkでSPIを使う

http://todotani.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/net-micro-frame.html

Adobe Photoshop Lightroom 4 -透かしを付ける-

この間とあるchatで写真の透かし、所謂ウォーターマークについて話題になりました。透かしは以前取り上げた「Adobe Photoshop Lightroom」で簡単に付けられます。「Adobe Photoshop Lightroom」による透かしは、完全に「透かし」とう概念で実装されているので非常に使いやすいと思います。この機能、私の周りでは意外と知られていなかったようなので、これについて簡単に書いておきます。

まず、透かしの編集を行います。編集 –> 透かしを編集

透かし編集ダイアログが出ます。

ダイアログ左下のテキストボックスに任意の文字を打ちます。

透過度や位置も指定可能です。

(透かしは画像でも代用できます。)

保存ボタン。任意の透かし名を付けて終了します。

書き出したい写真に戻り、写真を右クリック –> 書き出し –> 書き出し を選択します。

書き出しダイアログが現れます。ダイアログバーを下のほうにスクロールすると透かしの項目が出てきます。透かしにチェックを入れ、先ほど保存した透かし名をプルダウンから選びます。

書き出しボタンを選択して完了です。

(書き出し場所は予め決めておくとよいかもしれません。)

こんな感じになります。

以上、Adobe Photoshop Lightroom 4の透かし設定でした。

[メモ]RAMDISKの旅

dataram RAMDisk

電机本舗 RAMDA

I・O DATA RamPhantomEX

以上3種4G超えRAMDISKの旅をした。(H77、Win7、64bit)

(Gavotteはデータの待避と復帰が面倒なのでやめた。FAT32で8Gのの実装までは成功。

Gavotteはそのままでは4G超えでブルースクリーンになるがコマンドの工夫で利用可。

ただし待避と復帰は難易度が高い。自分的に…)

dataram RAMDisk

これをを4Gで使っていたのが最初。

自作H77のメモリを32G増設し、余っているのがもったいない気がしてdataramの有償ライセンスを購入。手続きはdataramのサイトから簡単に行えた。JNBの捨てカードが使えた。

16Gにすると待避と復帰が出来ない?ぽかったので(4.04RC2)他のツールを試してみることに…

電机本舗 RAMDA

16Gでも普通に使える。16Gまでなら無償で使用可。設定も盛りだくさんという感じ。ただしUIの作りが怪しく、そこが信頼性を欠く要素となっている。特に実用上の問題はなかったので、このまま使い続けていてもよかったんだけど、ここからさらなる冒険に出てみた。

I・O DATA RamPhantomEX

IO直販で購入。

設定はシンプルだけど、分かりやすく直感的に設定できた。

RamPhantomEXのベンチ。左はとある方のデータ。若干遅い?体感速度では多分差が分からない。

ところが、本運用に入ってデータの復帰の際まさかのブルースクリーンに><…(容量=8G)

特殊な設定もなくテンポラリの極小さなファイルがあっただけなのに

ということで、RamPhantomEXは首となった。IO大きな信頼損失。一番価格が高かったのにぃ…

もしかすると、ハードの相性という要因もあるのかもしれない。

で結局dataramを8G設定することで落ち着いた。

8GBなら待避復帰も設定でき。問題なく待避復帰動作する。

dataramのベンチ。左はさっきと同じとある方のblogから借用。でさらに遅い。

しかしRAMDISKで重要なのは安定していることなのですよ。ふふふふっ。

dataramの有償版ではこのように4G超えの設定が可能

管理マネージャから見られるというのもdataramの特徴。どこが違うんやろか?

メモリの使用具合

キッチンに置くメディアの端末を悶々と考える その2

キッチンのカウンターに置いている我が家のVAIO J。昨年末「キッチンに置くメディアの端末を悶々と考える」で今のこれに変わるメディア端末を考えてみました。買い換えの検討です。

もう一度おさらいすると…

(この機器はほぼ我が家のパートナー専用です。)彼女が要求している要件は次です。

- キッチンスペースに置くことができるサイズでFHD解像度(型20~24インチ程度)。

- BD/DVDのディスクが装填できること。(内蔵型が望ましい。)

- 音楽の物理CDが装填できること。(音楽データを取り込むという術を知らない。)

- 宅内ネットワークで撮りためた思い出のビデオや写真が見られること。

- 録画された保存ビデオが観られること(nasneやBDレコ可)。

- YouTubeが観られること。(何故キッチンでYouTubeかは趣向ということで…)

- ある程度音質がよいこと。

- 色がモノトーンでなくカラルフルなこと。

これ、リビングへ行けば全て片付く話なのですが、キッチンで実現させることが意味あるんだそうです。で、まぁ幾つか検討してみたのですよね前回…

BRAVIA+PS3+外部スピーカー

BRAVIAがYouTube担当、PS3が他の機能担当です。(PS3は北米ではYouTubeアプリが提供されているようですが。)ただ、これには一つ問題があります。BRAVIAはFHDが32インチ型以上でないとないということなのです。

液晶モニタ+PS3+タブレットかスマートフォンHDMI接続+外部スピーカー

YouTubeの端末としてだけガジェットを使い、その他をPS3が担う。配線が多い。

液晶モニタ+インテルNUC+BD外付けドライブ+外部スピーカー

配線多く見栄えがわるい。SONY製品が何処にもなくて寂しい…

VAIOTAP20

BDドライブがない。カラフルでない。音質は…?

XperiaTalet

BDドライブがない。カラフルでない。画面が小さい。

・・・・・・・・・

ということで、どれもパッとせず。あるようで世の中にないんですよ。でねー結局無難にVAIO Lとなりました。BRAVIA KDL-46HX850(46型の最新テレビ)が余裕で買える金額ダヨ(;´д`)トホホ…

PCほど高機能なものは必要ないんですよね。かといってPCに変わるもので適当なものがない。もう買ってしまったけど、この辺に丁度いい製品ってないものですかねぇ…?

詳細・使用感は次回にでも…

Mozilla Firefox と Windows 8.1 の組み合わせで「応答のないスクリプト」

我が家のセキュリティソフト(ESET ファミリー セキュリティ)との関連はあるかもしれませんが詳しくは追いかけていません。

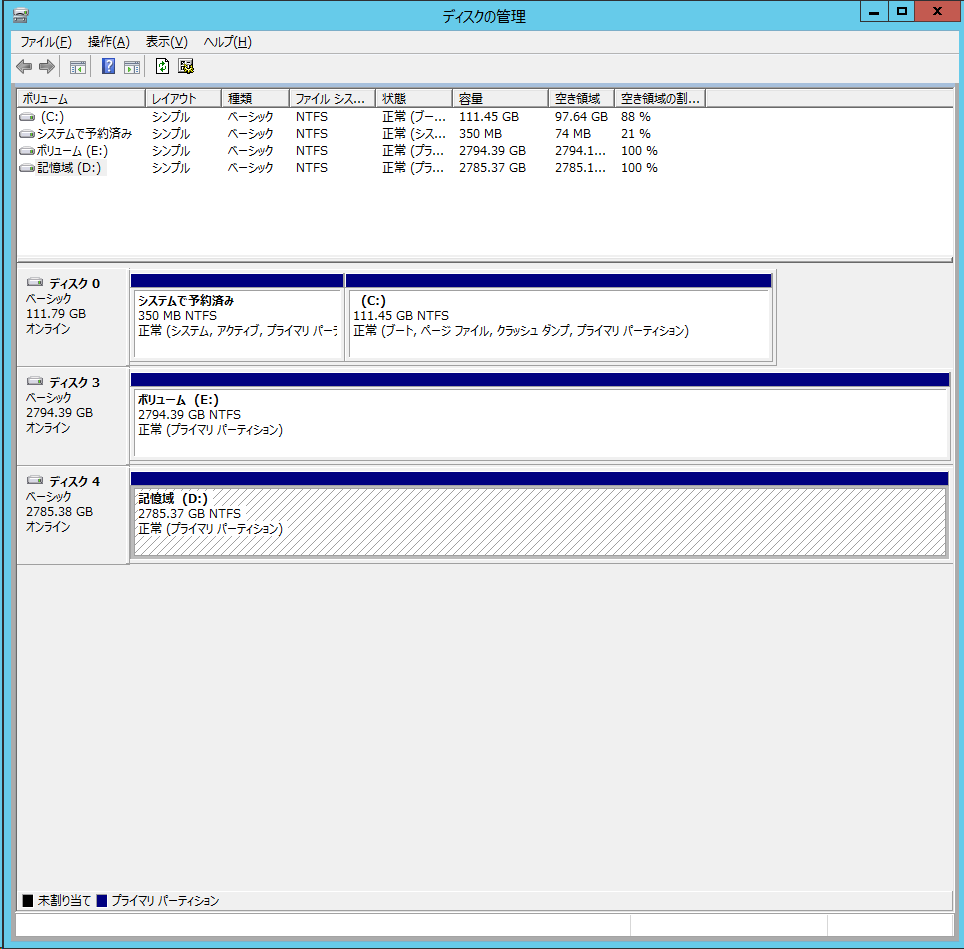

HP ProLiant MicroServer で遊ぼう![ソフトウエア編1-FS-]

OSは Windows Server 2012 R2 Essentials です。

インストールはウィザードに従って行っていきます。

注意する点として、BIOS設定で内蔵のNICを無効にしておかないと、インストーラが停止します。(2013.12の時点) そして、なぜかEssentialsでは有無を言わさずドメインに参加させられます。ドメインポリシーのおかげでユーザに安易なパスワード設定ができません。家庭内でのご使用の際はご注意ください。

構成は次のようにしました。

CentOS 6.3

Debian wheezy

Hyper-V関連は次回にするとして、まずはFSとその土台となる記憶域の構築から初めて行きます。

記憶域とは記憶プールと仮想ハードディスクから構成されます。記憶プールとは幾つかの物理ディスクを論理的に一つに束ねたたものです。

この記憶プールからさらに仮想ハードディスクを作ります。

域とかプールとかの言葉が分かりづらいですね。ケーキに例えると大きさの違う幾つかのカットケーキがあったとします。これらを一つにまとめ、塊にしたものが記憶プール。それを1個または複数に分割して包装したものが仮想ハードディスクといったところでしょうか。

RAID1相当なので生成される容量は実容量の半分になります。

仮想ハードディスクは実容量よりも大きく設定できます。増設を考慮して搭載できる最大値を設定しておくと便利かもしれません。

このように Windows Server 2012 R2 Essential は記憶域を使うことで、柔軟にHDDの増改築を行うことが出来ます。

以上、HP ProLiant MicroServer で遊ぼう![ソフトウエア編1-FS-]でした。

次回Hyper-vの回に続きます。

シリーズ記事:

HP ProLiant MicroServer で遊ぼう![ハードウエア編]

参考:

Windows Server Essentials を中心とした雑記

【自作ネタ】Xeon E3-1240 v3

うっかりするとCPUが落ちるので、慎重に行います。

ガンダムでいえば空中換装!

セイラ 「このまま空中換装をさせるつもりなの?」

MPEGエンコード、同素材・同プロファイル・1分の処理が3分6秒から2分49秒に、

30分の素材処理に換算すると、約8分30秒の短縮が期待出来ます。

最近のエンコード処理速度です。

(全て同素材同エンコードプロファイル)

| 歴代CPU | Core i7 2700K BOX | Core i7 3770S BOX | Xeon E3-1220 v3 BOX | Xeon E3-1240 v3 |

| 処理時間 | 4分49秒 | 3分16秒 | 3分6秒 | 2分49秒 |

Cygwin minttyのインストールメモ

ちょっと前までminttyはMSYSをインストールしていました。

Windowsで最高のターミナルを構築する方法

2011年末頃よりCygwinにminttyが搭載されCygwinのオプションとしてminttyの自動インストールが可能となりました。MSYSより設定が簡単です。

Cygwinのインストール

インストールはウィザードに従って進めるだけ。

Cygwinのターミナルエミュレータminttyの導入

というファイルの内容を編集するとzshで起動します。

zshのカスタマイズ

ここのoh-my-zshというカラースキームを使うと素敵になります。

$HOMEの.bashrcを読み込んでいないようで、プロンプトの変更もカラースキームも適用できません。調べると初回起動時は

C:\cygwin64\etc\bash.bashrc ( x86=32bit版の場合は C:\cygwin\etc\bash.bashrc )

を読んでいるよう・・・(何故?)

そこでここを弄ると素敵になりました。カスタマイズはArch Linux-Color Bash Prompt-を参考にしました。

C:\cygwin64\bin\mintty.exe -i /Cygwin-Terminal.ico -

からオプションを付きに変更すると~/.bash.rc を起動時から読んでくれるようです。

【レビュー】 NW-M505 を暫く使った感想

音質

チューニングされた?付属のイヤフォンでは聴いていません。イヤフォンの設定を一般に変え、XHA-H3で聴いています。Dアンプ特有の歪率感は全く感じられず。非常に自然な音に聞こえます。A860よりさらに進化したと思います。特に色付けなどはないようでおとなしい印象です。何の変哲も無い音なので特徴を述べるのか難しい。しかしこの何の変哲も無い音が特徴なのであってここに近づけるために改良が繰り返されたのではと思います。この平凡感、私はモバイル系S-Masterの一つの完成形に遭遇した感があります。

NCは使っていないのでなんともいえません。BTの機能も使っていません。

デザイン

好みは分かれるかと思いますが、私はこの角形デザイン気に入っています。決して高級感はないのですがチープな感じもしません。角張った商品は性能も尖っているって大体相場は決まっているのです^^;なんて‥クリップ

クリップは確かA910以来ではないかと思います。このクリップの存在は非常に大きいです。しかも今回はオプション別売でなく標準で付いてきます。 逆にクリップなしでどうやって本体を保持するのでしょうか?ポケット?長尺ケーブルで鞄に??操作性

再生停止が表面、音量や設定などが側面。スキップはヘッドフォンジャック部分の頭?をひねる形でいずれも直感的に扱え特に不便さは感じません。シャッフル再生でアルバム内のトラックを再生しスキップすると、別アルバムに飛んでしまいます。これはバグでしょうか?仕様なのでしょうか?A860ではアルバム内でシャッフルしました。

バッテリーの持ち

通勤時1H程度聴いて約2週間以上持ちました(通算1Hx5x2 ≥ 10H)。持ちかなりはいい方だと思います。転送

XアプリでなくMedia Goです。私はMeedia GoのUIが嫌いなので、エクスプローラで直にファイルを転送しています。ちなみにMedia GoはXアプリの資産を継承できるようです。容量

音再生のみとはいえ16Gは少ないかもしれません。できれば32G位は欲しかった。いまどきNAND FLASHは16Gが32Gになったとしてもそう原価を跳ね上げる要因とはならないと思うので、ここはちょっと不満です。聴く曲を限定して転送するとか、曲の格付けをして上位のものはWAV下位はAACとかという工夫が必要です。XperiaをAACで聴くためのメモ

総評

音楽再生専用とうカテゴリーでは音質、操作・携帯性において、一つの完成された一品ではないかと思います。これ凌駕する音楽再生機は暫くは出ないような気がします。VAIO Pro11 [red edition] SVP1121A2J をUEFIでトリプルブートにしてみた

Windows,LinuxでUEFIのデュアルブート、トリプルブートする手順をまとめておきます。

準備するもの

- USBフラッシュメモリ

- Plannex UE-1000T-U3 (USB-Ethernetアダプタ) このアダプタインストール用途以外にも高速で結構使えます。

- リカバリBD/DVDとドライブ若しくはUSBフラッシュメモリなどリカバリ類一式 (必要であれば)

Windows領域のリサイズ

SSD256GBバイト仕様のPro11は出荷時設定で約200GBのWindows領域、所謂Cドライブが割り当てられています。パーディション管理ソフトなどで、これを128GBにリサイズします。変更サイズについてはWindowsをどのように使うかによると思うので、必要なサイズを割り当ててください。当記事はリカバリ状態での改造を起点として、パーティション割り当てを記述しています。クリーンインストールによるパーティションはディスク番号の割り当てが異なります。ご注意ください。他OSのインストール

UEFIのマルチブートをやりたかったので、事前に幾つかのディストリビューション等を仮インストールして試しました。(いずれもAMD64版です。)ハードウエアはVAIO Pro11 SVP1121A2Jです。同系であっても他の環境、例えばでは前身の夏モデルでは結果が異なるかもしれません。

- Debian(7.4) △ インストールは完了するがXの起動が失敗する

- Ubuntu(13.10) ○

- Linux Mint(16 "Petra") ○ ほぼ順調にインストールが可能

- Arch Linux(Release: 2014.02.01) ○

- Vine Linux(6.2) × UEFI 非対応

- Chakra(Curie) × UEFI非対応

- Soralis(11.11) × インストールメディア起動失敗

事前のBIOS設定画面で次を変更しておきます。

- Secure Boot = Disabled

- External Device Boot = Enabled

メニューから「USBやフラッシュメモリから起動」を選択します。

(BIOS設定で起動プライオリティを変更しても構いません。私は後で設定を戻すのが面倒だったので、この方式にしました。)

インストール完了後、再起動でWindowsが単独起動します。が、起動オプションは出てきません。

(レガシーなBIOSなら、インストール最終段階でGRUBを弄りますか?等の案内が出て、パワーオン時にGRUBのOSセレクタが出ます。)

GRUBを補正します。

ここの記事「VAIO Pro 11でDebian GNU/Linuxをインストール」を参考にしました。

DebianインストールDVDを焼いたUSBフラッシュメモリを挿します。

電源オフ状態からASSISTボタンを押し、VAIO Care (レスキューモード)に入ります。

メニューから「USBやフラッシュメモリから起動」を選択します。

Debian Rescueモード起動、SSDのMintにログインします。

下記のコマンドを実行。efiファイルをGRUB由来のものにすげ替えます。

Linux Mintの場合参考記事のdebianをubuntuに置き換えてコマンド入力します。

ブートパーティションは、プリインストールの構成では/dev/sda3

クリーンインストールでは/dev/sda2となるはずです。

# mount -t vfat /dev/sda3 /boot/efi # cd /boot/efi/EFI/Microsoft/Boot # cp bootmgfw.efi bootmgfw.efi.org # cp ../../ubuntu/grubx64.efi bootmgfw.efi # cd / # umount /boot/efi # exit

これだけでは、Windowsのほうが起動できなくなるので、次にGRUBメニューの編集を行います。

Linux Mint通常起動で端末を開きます。

blkidコマンドで確認、/dev/sda3のUUIDをメモっておきます。

# blkid /dev/sda1: LABEL="SONYSYS" UUID="FEE2-67F6" TYPE="vfat" /dev/sda2: LABEL="Windows RE tools" UUID="52CAE2A0CAE27F99" TYPE="ntfs" /dev/sda3: UUID="DEE2-99E7" TYPE="vfat" /dev/sda5: UUID="01CF2E304BAE0F40" TYPE="ntfs" /dev/sda6: LABEL="Recovery" UUID="B0ACE388ACE34804" TYPE="ntfs" /dev/sda7: UUID="c8567096-2c32-4855-87e2-d0564db37113" TYPE="swap" /dev/sda8: UUID="d1ef64d5-1b35-4031-8a3f-c94eb3f50618" TYPE="ext4" /dev/sda9: UUID="14b30342-1bd4-45f4-b7d6-9e72b7a7f824" TYPE="ext4" /dev/mmcblk0p1: UUID="9C33-6BBD" TYPE="exfat" /dev/sdb1: LABEL="Debian 7.4.0 amd64 1" TYPE="iso9660" /dev/sdb2: SEC_TYPE="msdos" UUID="5A50-D72C" TYPE="vfat"先のUUIDを検索先の値にします。

# vi /etc/grub.d/40_custom

#!/bin/sh

exec tail -n +3 $0

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

# the 'exec tail' line above.

menuentry "Windows Boot Manager (SONY Original)" {

insmod part_gpt

insmod fat

set root='(hd0,gpt3)'

search --no-floppy --fs-uuid --set=root DEE2-99E7

chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi.org

}

# update-grub

shellおよび40_customのソースは参考記事をほぼそのまま使用しています。

UEFI環境下におけるGRUBの編集についてはArch Linux - GRUB (日本語) や Ubuntu日本語フォーラム - Grub 2 入門 に詳しい解説があります。

Linux Mint本体のインストールはほぼ自動でインストールできました。USB経由の有線LAN、内蔵の無線LANも自動で認識しました。

Arch Linuxはコマンドベースのインストール方式なので、ちょっと手間取りました。(ちなみに筆者はLinux初級スキルです。)

下記を参考にしました。

- Arch Linux Wiki

- Arch Linux Wiki - Sony Vaio Pro SVP-1x21 (日本語)

- 端子録 - VAIO Pro に Arch Linux をインストールする

- Qiita - ArchLinuxのGUI環境設を整える vol.1

- あんパン - Arch Linux インストールメモ 1

- あんパン - Arch Linux インストールメモ 2

- あんパン - Arch Linux インストールメモ 3

ディスプレイ(ログイン)マネージャはSLiM、ウィンドウマネージャはAwesomeにしました。Arch Linuxのインストールは大変手間がかかりますがその分成功したときの感動は大きいです。そしてなによりコンピュータやオペレーティングシステムの勉強になりとても有意義です。

Windowsを8から8.1にアップグレードすると、ふたたびGRUBが消されるので上記手順でもう一度OSローダをGRUBに差し替える必要があります。

マルチ、トリプルブートが何らかのきっかけで上手くいかなくなっても、

まずWindowsスタートアップの修復から始めて、Windows単独のブート、次にefiのすげ替えと・・・

という手順を追えば、ほぼ間違いなく修復できます。

ちなみにGRUBを使わないでWindowsのブートローダを使う方法は、EasyBCDを使って確認しましたがうまくいきませんでした。

|

| GRUB画面 |

|

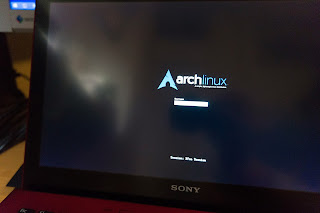

| Archのログイン画面 |

|

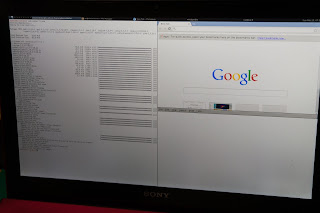

| ArchのGUI画面 |

| 137GBというのがWindows、次にSwap、Ext4、Ext4 |

更新

2014/02/23 1st2014/02/24 shellの内容追加

_192x192.png)